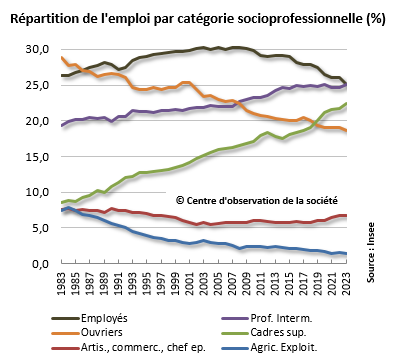

Le chiffre est symbolique, mais il va marquer l’histoire de la structure sociale : pour la première fois, les professions intermédiaires, le cœur des classes moyennes, constituent le groupe social le plus important parmi les personnes ayant un emploi, à égalité avec les employés. La structure de l’emploi par catégorie socioprofessionnelle continue à être tirée vers le haut par l’élévation des qualifications, le développement du secteur des services et le déclin de l’industrie.

Au cours des quarante dernières années (1983-2023), la part dans l’emploi des anciens cadres moyens (devenus professions intermédiaires) a augmenté de 19 % à 25 %. La progression la plus forte est celle des cadres supérieurs qui a presque triplé, de 8 % à 22 %. Rassemblés, les cadres supérieurs et les professions intermédiaires forment 48 % des emplois, contre 28 % au début des années 1980.

La part des catégories populaires décline depuis le début des années 2000. Les ouvriers ont vu fondre leur part dans l’emploi de plus d’un tiers depuis le début des années 1980, de 30 % à 19 %. La part des employés a progressé jusqu’au milieu des années 2000, puis elle a diminué. Au bout du compte, elle est restée stable à 25 % entre 1983 et 2023. Les métiers de ces deux catégories sociales diffèrent, mais nombre d’employés exercent des métiers aux conditions similaires à celles des ouvriers, dotés d’une faible autonomie, marqués par une pénibilité physique importante, une forte précarité de leur statut ainsi que des bas salaires. Ces deux grandes catégories ont des modes de vie communs et un grand nombre de couples sont formés d’un homme ouvrier et d’une femme employée.

Enfin, l’univers des non-salariés continue à décliner. Le groupe des agriculteurs ne représente plus que 1,5 % de l’emploi. Celui des artisans, commerçants et chefs d’entreprise est passé de 7,5 % à 7,7 % du total des emplois, mais progresse légèrement depuis 20 ans. De l’exploitant agricole de petite exploitation au dirigeant d’une grande entreprise, cet ensemble regroupe des univers aux métiers, aux modes de vie et aux niveaux de rémunérations très différents.

Baisse de la part des employés

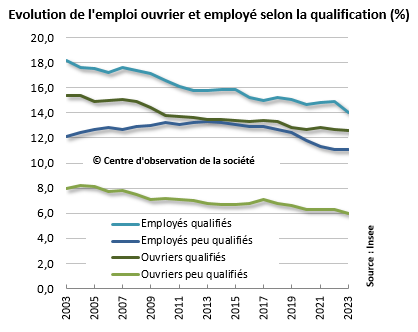

La période récente est marquée par plusieurs évolutions, rarement évoquées dans le débat public. La plus importante est la réduction de la part des employés depuis la fin des années 2000. Depuis 2008, elle a baissé de 30 % à 25 % de l’emploi, rompant des décennies de progression. L’« archipel des employés » si bien décrit par le sociologue Alain Chenu1, vacille. Si la part des employés qualifiés décline depuis le début des années 2000, c’est aussi le cas des employés non qualifiés depuis le milieu des années 2010.

La diminution de la part des deux grands piliers des catégories populaires contraste avec la progression des professions intermédiaires, désormais donc première catégorie sociale, ex aequo avec les employés. Celle des cadres supérieurs, dont la dynamique est réelle, est passée déjà devant celle des ouvriers en 2019. L’allongement des scolarités et l’élévation globale des qualifications permettent et nourrissent cette transformation. L’emploi dans le secteur tertiaire demande de plus en plus de compétences.

La réduction de la part des non-salariés est enrayée depuis le milieu des années 2000 à environ 10 % de l’ensemble. Il s’agit d’une rupture avec une tendance historique à la salarisation de l’emploi. On n’assiste pas à l’explosion souvent décrite du travail indépendant. Il se développe essentiellement par le biais de microentreprises aux faibles rémunérations.

Vers le haut

La structure sociale de l’emploi en France est marquée par une translation vers le haut. On ne constate pas de phénomène de polarisation (hausse des très qualifiés et très peu qualifiés) comme on l’indique parfois. Au déclin du monde ouvrier s’ajoute depuis la fin des années 2000 celui des employés. La proportion des professions intermédiaires et celle des cadres supérieurs progresse nettement. Le phénomène dit de « moyennisation » se poursuit à un rythme lent (lire notre article).

Pour autant, les classes moyennes sont loin d’être hégémoniques. La baisse de l’emploi peu qualifié dans les services est relativement récente, et elle est en partie compensée par la progression des postes non salariés, avec des emplois d’exécution payés à la tâche, par exemple pour les plateformes de livraison de repas. Cette tendance lente ne doit pas faire oublier que presque un emploi sur deux demeure occupé par un employé ou un ouvrier. Si on y ajoutait les chômeurs et les retraités de ces catégories, cette part serait encore plus importante. Le décalage est important entre la représentation médiatisée de la société française et ce qu’en disent les données.

Photo : Michael / Unsplash

Notes:

- L’archipel des employés, Alain Chenu, Insee, 1991. ↩