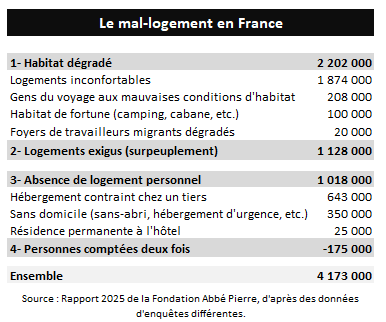

Quatre millions de personnes – soit 6 % de la population – sont considérées comme mal logées en France, selon le rapport 2025 de la Fondation Abbé Pierre. Mais du sans domicile fixe au jeune contraint de revenir vivre chez ses parents, en passant par le couple qui vit avec son enfant dans un studio, ce chiffre rassemble des populations logées dans des conditions très différentes. Pour essayer de mieux comprendre cette réalité, nous avons regroupé trois formes principales de mal-logement : l’inconfort, le manque d’espace et l’absence de logement à soi.

La première forme de mal-logement est le fait de vivre dans un habitat dégradé : 2,2 millions de personnes sont concernées. D’abord, pas moins de 100 000 personnes vivent dans des habitats de fortune, des cabanes, dans les campings, etc. S’y ajoutent 208 000 gens du voyage qui ne disposent pas d’aire aménagée, dans des conditions souvent particulièrement dures et 20 000 travailleurs immigrés hébergés dans des foyers vétustes en attente de rénovation. À ces très mal logés ceux qui disposent de leur propre logement mais qui ne dispose pas du minimum de confort, soit 1,9 million de personnes. Ces logements n’ont : soit pas d’eau courante, pas de douche, pas de WC intérieurs, pas de coin cuisine, ou un moyen de chauffage défaillant ou une façade très dégradée.

La deuxième forme de mal-logement est le manque d’espace, situation qui concerne plus d’un million de personnes. Selon l’Insee, le peuplement normal d’un logement répond à la norme suivante : au moins une pièce pour le ménage (le séjour), plus une pour un couple (une chambre), plus une pour les célibataires de 19 ans et plus, plus une pour deux enfants s’ils sont de même sexe ou ont moins de sept ans, sinon une supplémentaire par enfant. Un logement qui ne répond pas à ce minimum est dit « surpeuplé ». Le surpeuplement est « accentué » s’il manque deux pièces ou plus par rapport à la norme de peuplement de l’Insee.

Enfin, la troisième forme de mal-logement est ne pas disposer de logement à soi : un million de personnes sont concernées. 330 000 personnes n’ont pas de domicile. Parmi elles, la majorité est logée de façon très précaire en centre d’hébergement d’urgence ou à l’hôtel. Une enquête réalisée en 2012 par l’Insee estimait le nombre de sans-abri (les « sans domicile fixe ») à plus de 10 000, mais le chiffre a sans doute augmenté depuis. Évidemment, ces personnes conjuguent l’absence et l’inconfort du logement, souvent extrême. Une partie de la population française continue à vivre dans des conditions particulièrement indigne. En plus, 25 000 personnes vivent en permanence à l’hôtel en permanence, souvent de très mauvaise qualité, sans cuisine. Enfin, 643 000 personnes sont hébergées chez des tiers. Elles ne vivent pas nécessairement dans des logements inconfortables, mais elles sont contraintes de vivre chez autrui.

Des données imparfaites

Ces données constituent des ordres de grandeur qui permettent de mesurer l’ampleur des difficultés, mais elles ont des limites. La distinction entre les formes de mal-logement est discutable car elles se conjuguent souvent. Les personnes sans domicile personnel n’ont pas de logement, mais ils vivent aussi dans des conditions le plus souvent extrêmement difficiles. Le caractère « inconfortable » d’un logement regroupe des situations très différentes, du bidonville au manque de confort (comme l’absence de cuisine). Ces chiffres sont tirés de plusieurs sources, avec des années différentes, principalement de 2013, il y a plus de dix ans. Enfin, une partie des personnes qui n’ont pas de domicile (hébergées chez des tiers) le sont de façon temporaire et parfois dans de bonnes conditions. Il est discutable de les inclure dans le même ensemble que les sans domicile.

Ces chiffres ne mesurent pas tout. Une partie des sans-abri et des très mal logés échappent aux statistiques, la dernière enquête de l’Insee sur le sujet datant de plus de dix ans. Les personnes qui vivent dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des foyers de travailleurs (souvent dans une seule chambre) et en prison ne sont pas comptabilisées. La norme de surpeuplement est établie en nombre de pièces et non en termes de superficie. Une personne seule vivant dans une minuscule pièce au rez-de-chaussée d’une route passante est considérée comme « bien logée ». Ces chiffres ne prennent pas en compte la pollution et le bruit.

Certes, la situation du logement en France n’a pas grand-chose à voir avec celle que notre pays a pu connaître dans l’après-guerre. Mais la persistance d’un tel niveau de mal-logement est d’autant plus problématique que notre pays est parmi les plus riches au monde et que, justement, les conditions générales de logement ont eu globalement tendance à s’améliorer sur le long terme. La situation du mal-logement, comme la pauvreté, doit s’apprécier de manière relative au reste de la société. Enfin, il ne faut pas oublier qu’une partie de ce mal-logement résulte du choix de propriétaires qui refusent de réaliser des travaux pour améliorer le confort de leur logement dans le but d’en tirer des revenus les plus élevés possibles.

Photo : Sahark Ovski/Unsplash