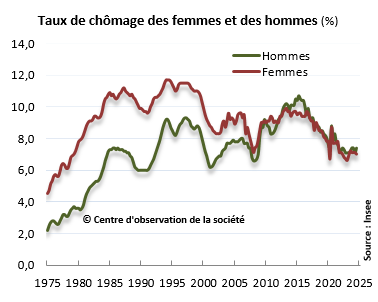

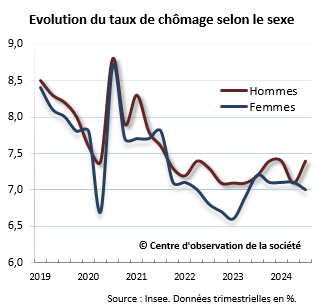

Fin 2024, le taux de chômage des femmes (7 %) était légèrement inférieur à celui des hommes (7,4 %). Depuis plus de dix ans maintenant, les deux sexes sont quasiment à égalité dans ce domaine. Un changement de taille du marché de l’emploi où les femmes ont toujours été plus souvent sans emploi que les hommes.

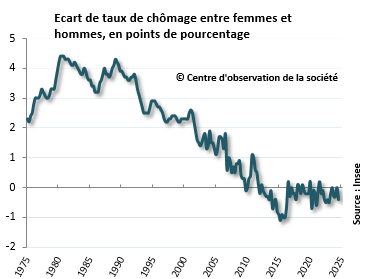

Du milieu des années 1970 jusqu’au milieu des années 2000, le taux de chômage des femmes a toujours été supérieur à celui des hommes de deux points, parfois beaucoup plus. À son niveau le plus élevé, dans les années 1980, l’écart approche les quatre points. La crise qui suit le premier choc pétrolier de 1974 frappe d’abord la main d’œuvre féminine peu qualifiée : leur taux de chômage est déjà de 8 % en 1981, contre un peu plus de 4 % pour les hommes, le double.

Le processus d’égalisation des taux de chômage remonte à près de quarante ans. Dès la fin des années 1980, l’écart se réduit. Il est de deux points au détriment des femmes au début des années 2000, mais les courbes se rencontrent pour la première fois fin 2009. Ce rapprochement sur longue période reflète l’élévation du niveau de diplôme des nouvelles générations de femmes, un phénomène qui s’amorce en fait dès les années 1950. À partir du début des années 2000, la part des titulaires d’un diplôme supérieur à bac + 2 parmi les femmes en emploi devient supérieure à celle des hommes (lire notre article). Ce rapprochement est aussi le résultat du déclin de l’industrie, secteur très majoritairement masculin, et du développement des services, beaucoup plus féminisés.

Femmes et hommes sont-ils vraiment égaux devant le chômage ? Il faut nuancer cette évolution positive. Ce phénomène résulte pour partie du développement d’emplois peu qualifiés majoritairement féminins, qu’il s’agisse des services domestiques (femme de ménage), des métiers du secteur de la distribution (vendeuse et caissière), ou de la santé (aide-soignante). Des postes aux bas salaires et souvent très précaires. Les femmes sont par ailleurs beaucoup plus fréquemment employées en temps partiel contraint. Depuis la fin 2010 – et pour la première fois depuis les années 1970 – le taux d’activité des femmes stagne, alors qu’il tendait historiquement à rattraper celui des hommes. L’écart des taux d’activité se stabilise autour de dix points. Une partie des femmes, découragées par les mauvaises conditions d’emploi, cessent de se porter sur le marché du travail : elles n’apparaissent plus dans les statistiques du chômage.

Photo / © Charles Deluvio / Unsplash